Le immagini di Gaza e noi. Alcune note su La voce di Hind Rajab di Kaouther Ben Hania

Pietro Bianchi

L’agghiacciante vicenda di Hind Rajab, in realtà, era già nota da molto tempo a chi aveva seguito con attenzione, in questi due anni, le poche informazioni indipendenti sul genocidio di Gaza. Già all’inizio del 2024 la Mezzaluna Rossa aveva infatti divulgato sui propri canali social la terribile storia di una bambina lasciata da sola in un’automobile crivellata di colpi, con lo zio e i quattro cugini già cadaveri attorno a lei, mentre nel frattempo veniva compiuto il rastrellamento del quartiere di Tel al-Hawa, a sud della città di Gaza City. Era stata la cugina più grande, nei suoi ultimi attimi di vita, a chiamare i soccorsi e a fornire l’esatta localizzazione di quell’auto, prima di essere anch’essa trucidata dai colpi dei tank dell’IDF. La piccola Hind – o Hanood, come la chiamano con tono vezzeggiativo i soccorritori al telefono – era rimasta da sola in collegamento per ore con la centrale operativa della Mezzaluna Rossa, che non ha sede a Gaza ma a Ramallah, a 83 chilometri di distanza, e che ha il compito di smistare le chiamate alle poche ambulanze ancora disponibili, nonostante i mille pericoli e ostacoli. Furono ore in cui i soccorsi non poterono mettersi in moto, mentre la bambina, sempre più spaventata, continuava a chiedere di essere tratta in salvo.

Perché la cosa assolutamente incredibile – una delle tante in questa terribile distruzione di Gaza – è che non basta che ci sia una persona in fin di vita che chiama i soccorsi e un’ambulanza pronta a localizzarla, per poter avviare un’operazione di salvataggio. È necessario prima ottenere il nullaosta dal ministero della Difesa israeliano oppure dallo stesso esercito occupante, con l’evidente paradosso che a organizzare i soccorsi dei gazawi siano gli stessi cecchini che, poco prima, ne avevano provocato la morte.

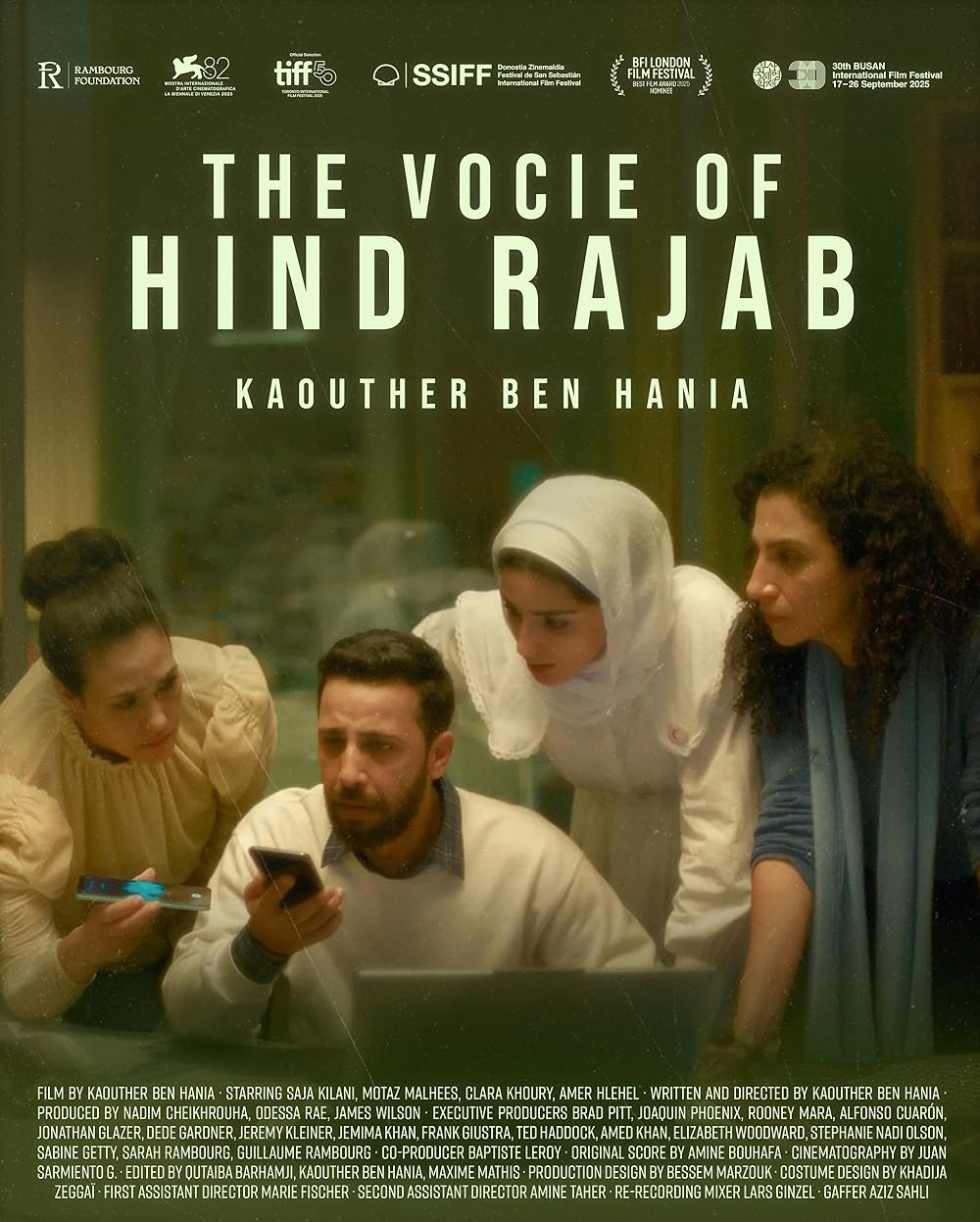

Ora, a distanza di più di un anno, la regista tunisina Kaouther Ben Hania – già autrice nel 2023 della provocatoria e straziante docufiction Four Daughters, dedicata a una famiglia medio-borghese di quattro figlie tunisine, due delle quali decidono di entrare nell’Isis e partire a combattere in Siria – sceglie di utilizzare quegli audio e di costruirci attorno un film, intitolato La voce di Hind Rajab (presentato al Festival del Cinema di Venezia lo scorso settembre, è già uscito nelle sale italiane e nei prossimi mesi verrà distribuito un po’ ovunque). La scelta della messa in scena è tanto semplice quanto potente: usare la vera voce delle registrazioni di Hind Rajab; ambientare l’intero film all’interno del quartier generale della Mezzaluna Rossa di Ramallah (lasciando quindi completamente fuori campo il teatro di guerra di Gaza); e infine impiegare degli attori e delle attrici per un vero e proprio re-enactment di quanto accadde quel giorno, basandosi sulle testimonianze dei centralinisti e delle centraliniste coinvolti e coinvolte.

Il risultato è un film di rara potenza e coinvolgimento, che riesce nell’impresa, tutt’altro che scontata, di singolarizzare una vicenda di guerra all’interno di quel mare magnum di numeri astratti che costituiscono il conteggio quotidiano delle centinaia di vittime palestinesi nella Striscia. E il fatto che non vi sia un solo spettatore o una sola spettatrice che esca dalla visione senza sentirsi profondamente commosso e scioccato non può che testimoniare l’efficacia di questa operazione, anche sul piano delle sue conseguenze politiche a breve termine (raramente, in questi due anni, si è vista una rappresentazione tanto cruda dei crimini dell’IDF). E tuttavia, se andiamo oltre l’effetto emotivo immediato e proviamo a ragionare su ciò che questo film dica delle politiche della rappresentazione della guerra di Gaza, non possiamo non interrogarci sulle implicazioni dell’uso delle vere registrazioni di una bambina che di lì a poco sarebbe stata ammazzata dai colpi dell’IDF (le perizie parlano di 355 proiettili sparati su quell’auto) accanto a degli attori che recitano una parte e che fingono di dialogare con lei in un film di finzione. Che cosa ci dice, insomma, questo film – di cui è comunque impossibile sovrastimare la straordinarietà e l’importanza – sul modo in cui vengono veicolate le immagini di guerra e sul modo in cui usiamo i frammenti di realtà che ci giungono dalla Palestina? Quali sono le politiche della rappresentazione che adoperiamo per parlare di Gaza? E quali sono i limiti che dovremmo porci?

La questione della moralità o meno della macchina da presa al cinema ha una storia di lunga data. Anzi lunghissima. Nel 1961 Jacques Rivette sui Cahiers du cinéma, in un famoso articolo intitolato De l’abjection, si scagliava contro Gillo Pontecorvo colpevole di aver estetizzato la scena del suicidio di Emmanuelle Riva sui fili spinati elettrificati di un campo di concentramento nel film Kapò. E scrisse che “l’uomo che decide, in quel preciso momento, di fare un carrello in avanti per inquadrare di nuovo il cadavere dal basso, facendo particolarmente attenzione a inscrivere esattamente la mano protesa in un angolo dell’inquadratura finale; quest’uomo non merita che il più profondo disprezzo”. Più tardi Godard disse tornando sull’argomento che “un carrello è una questione morale”. Ma in generale una lunga tradizione di cinefilia critica ha sempre messo in guardia rispetto ai pericoli manipolatori di un certo utilizzo della macchina da presa, soprattutto nel momento in cui vengono utilizzati in modo efficace gli strumenti del coinvolgimento emotivo e dell’identificazione. Il motivo è facilmente detto: il cinema è uno strumento che riesce a dire molto poco dell’interiorità dei personaggi che guarda. I pensieri e i sentimenti sono qualcosa di impenetrabile dal punto di vista visivo: vediamo una persona pensare, ma non riusciamo a vedere i suoi pensieri; vediamo una persona piangere, ma non sappiamo se stia piangendo di gioia o di dolore. Certo, i personaggi si può sempre farli parlare per fargli dire che cosa provano o che cosa pensano. O magari si può stringere sul loro volto per cercare di cogliere il frammento di una smorfia o l’apparire di una lacrima. Ma si sa che le persone possono sempre dire il falso oppure possono recitare e far scendere le lacrime a comando, o ridere facendoci credere che si stiano davvero sganasciando mentre in realtà stanno solo usando una tecnica da actor studio. Non è un caso che il cinema sia stato da sempre l’arte della propaganda per eccellenza: non tanto perché raggiunge le masse, quanto perché - come sapeva Ejzenstein – riesce a raggiungere il profondo della loro emotività persino contro la loro volontà.

È per questo che una certa tradizione estetica, che potremmo definire brechtiana o dialettica, ha sempre avuto l’idea che il cinema dovesse trattenersi dal provocare l’emotività dello spettatore e della spettatrice e fermarsi un passo indietro: per trattare chi aveva di fronte allo schermo in modo adulto o razionale, invece che fargli perdere i freni inibitori e provare le emozioni che il regista e la regista aveva deciso di fargli provare. È vero che l’emotività che noi proviamo nel vedere La voce di Hind Rajab è autentica, anche perché sappiamo che viene utilizzata per empatizzare con quelle che sono effettivamente le vittime e per denunciare i crimini dell’IDF. Eppure, non dobbiamo dimenticare – come ha ricordato Giulio Sangiorgio su FilmTv (editoriale del n.37/2025) – che questi stessi strumenti li può utilizzare anche la parte a noi avversa, e per fini che sono tutt’altro che benevoli. Anzi, l’utilizzo strumentale che viene fatto delle storie degli ostaggi del 7 ottobre in Israele ha avuto esattamente questa finalità, facendo provare emotività e compassione a una popolazione che viene tenuta scientemente all’oscuro di tutto quello che succede a Gaza.

Dunque come è possibile uscire da questa impasse? Innanzitutto, va riconosciuto che forse oggi il problema è persino più complesso. Se infatti la tradizione della cinefilia critica (a cui, ad esempio, appartenevano i Cahiers du cinéma) si interrogava su come la macchina da presa dovesse porsi nella rappresentazione della realtà e su come il regime stesso della rappresentazione avesse implicazioni direttamente politiche, oggi la questione non è più quella di far entrare l’atto della rappresentazione soltanto a posteriori, quando i fatti sono già compiuti. Il cinema non è più semplicemente uno strumento di utilizzo delle immagini a fini rappresentativi, ma è semmai uno dei tanti mezzi di produzione di immagini di cui il reale è già strutturalmente intriso (l’immagine cinematografica, è una tra le tantissime tipologie di immagini di cui siamo circondati, e ormai anche una delle meno importanti).

Per dirla in modo più semplice: il problema non riguarda più le strategie di rappresentazione della guerra, ma il riconoscimento del fatto che le immagini sono ormai parte integrante di ogni strategia militare. E non soltanto perché la frontiera della sperimentazione visiva contemporanea – quelle che Harun Farocki chiamava le “immagini operative” e sulle quali Hito Steyerl ha scritto di recente contributi molto importanti – si è spostata ben oltre la semplice documentazione, ma anche perché, mai come nel genocidio di Gaza, abbiamo assistito a una profusione di immagini manipolate, generate dall’intelligenza artificiale, alterate o create ad hoc dall’esercito e dai servizi segreti israeliani per depistare l’opinione pubblica. La prima conseguenza di tutto ciò è stata la creazione di un sentimento di sfiducia generalizzata nella capacità delle immagini di testimoniare ciò che stava realmente accadendo nella Striscia. Quella che nel lessico militare viene definita la fog of war – cioè l’incertezza, la confusione e la mancanza di informazioni chiare che caratterizzano un conflitto armato durante il suo combattimento – riguarda oggi in primo luogo le immagini. E gli esempi attorno a noi sono numerosissimi: da il giornale Il Riformista che ha accusato la giornalista Cecilia Sala di aver pubblicato una foto da Gaza generata dall’intelligenza artificiale (che in seguito si scoprì essere autentica) al famoso video della Trump Gaza postata sui social dal Presidente degli Stati Uniti, le cui immagini sono ormai entrate definitivamente nel nostro immaginario quando pensiamo ai cosiddetti piani di “pace” americani.

Il problema, quindi, non è tanto stabilire se fosse etico o meno utilizzare le registrazioni di Hind Rajab, dal momento che quelle voci erano già state ripostate migliaia di volte sui social ed erano ormai ben radicate nel nostro immaginario collettivo. La questione, semmai, è se il cinema sia ancora in grado di produrre immagini che possano essere credute all’interno di questo disincanto generalizzato. In un panorama in cui il visivo appare ormai quasi strutturalmente manipolato e manipolabile, La voce di Hind Rajab è riuscito nell’impresa straordinaria di farci credere ancora una volta a ciò che avevamo davanti agli occhi. Ma resta l’interrogativo: per quanto tempo ancora questo potrà durare? Ciò che è certo è che nei prossimi anni i movimenti dovranno confrontarsi sempre di più con un’industria della manipolazione e della produzione del falso attraverso le immagini. E che questo confronto sarà tutt’altro che semplice.